変化の激しい現代社会において企業が生き残っていくにはデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が必要不可欠だ。こうした背景から、国を挙げてDXの推進が叫ばれているが、中堅中小企業における浸透はまだまだ遅れている。中堅中小企業がDXを推進していくためには何が必要なのか、これからどのように対応していくべきなのか。本特集では、DXを推進するためのヒントやDXを革新的に進めている中堅中小企業の取り組みを紹介していく。

地域の支援機関が地域企業を支援

三者を主体とした支援機関が連携

DXへの着手に課題を抱える中堅中小企業に対して、支援機関がどのように伴走支援すべきかを示したDX推進を支援する指針として、経済産業省は2024年3月27日に「DX支援ガイダンス」を策定した。

DX支援ガイダンスでは地域金融機関と地域のITベンダー、そして地域のコンサルタント(ITコーディネータや中小企業診断士等)を主体とする支援機関が、中堅中小企業のDXを支援することが好ましいとしている。

経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課(ITイノベーション課)で地域情報化人材育成推進室長・デジタル高度化推進室長を務める河﨑幸徳氏は「中堅中小企業がDXに着手する際に相談する先は地域金融機関が増えており、そのためDXへの支援体制を整備する地域金融機関も増加傾向にあります」と説明する。

資金繰りや経営の相談、経営環境の情報収集など、中堅中小企業の経営者にとって地域金融機関は最も身近で、自社の経営と事業を最も把握しているアドバイザーであろう。

その地域金融機関が取引先の中堅中小企業の経営者から経営に関する相談を受ける。そして地域のITコーディネータなどのコンサルタントと共に、その経営者に対して「5年後、10年後どのような会社にしたいのか」という問いかけをする。その回答で、例えば「売り上げを2倍にしたい」という目標が具体化される。

しかし経営資源や人的資源が限られている中堅中小企業が一足飛びで目標を達成するのは不可能だ。そこで経営者と地域金融機関が一緒になって、デジタルを活用して目標達成を段階的に進めていく計画を策定する。その際に業界特有の専門知識が必要ならば、その領域に詳しいコンサルタントと連携して進める。またデジタル化に適したツールの選定と導入、活用支援等は地域のITベンダーが担う。加えてIT導入補助金等の利用については地域金融機関がアドバイスする。これが支援機関同士の連携を通じた中堅中小企業へのDX支援のシナリオだ。

中堅中小企業が参考にできる

DXのモデルケースを発掘・選定

DXの取り組みの方向性が明確化されると、次は「では何から取り組みを始めるべきなのか」という具体的な話になる。どこからDXに取り組むかは経営者が判断することになるが、その企業の置かれている環境や都合により千差万別だ。

ある中小企業では社長よりも財務を把握している経理のベテラン社員が退職してしまうリスクがあるため、まずはそのリスク対策を目的に財務会計のSaaSサービスを導入、人に依存しない形態に変革することからDXに着手した。

別の中小企業の経営者は社員全員にDXの効果を体験させてから全社で本格的にDXを進めていきたいという方針の下、まずは誰もが体感できるデジタル化としてスマートフォンで利用できるSaaS型の勤怠管理システムを導入したなどの例が挙げられる。

なお経済産業省は中堅中小企業などのDXのモデルケースとなる優良事例を発掘・選定する「DXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)」を2021年より開始し、2022年からDXセレクション選定企業とその事例を毎年公表している。

今年の「DXセレクション2025」では後藤組がグランプリを受賞、準グランプリとして近藤商会、ヒバラコーポレーション、コプロスの3社が受賞した。そのほかに優良事例 11社、合計15社が選定された。詳細は、経済産業省のホームページに掲載されているのでぜひ選定企業の取り組みを参照してほしい(「DXセレクション2025」で検索)。

河﨑氏は「地域金融機関等の支援機関は、DXセレクションで選定された事例も参考にして、支援先企業の経営者と協議して最初に着手すべきデジタル化などについて共有した上で段階的、かつ継続的なDXへの取り組みを支援してほしいですね」と語る。

支援機関の人材不足も課題

支援の効率化と効果向上の両立

河﨑幸徳 氏

DX人材不足は支援先企業だけではなく支援機関でも大きな課題となっている。日本には約336万社の中小企業があり、そのうちの約285万社が小規模企業だ。この事業者数に対してDX支援を担う専門家であるITコーディネータは約7,000人、その中でDX支援を本業として活動しているのは2,000〜3,000人とみられている。

経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課(ITイノベーション課) 係長 渡嘉敷一矢氏は「コンサルタントの人材を充実していくためにITコーディネータ協会ではITCアソシエイトいう新しい資格を設けています。DX支援人材には支援のプロセスを理解して体験する必要があります。ITCアソシエイトは仮想の企業を対象にDX支援を試行錯誤しながら支援を学んでいく6日間のケース研修を修了すると取得できます」と説明する。

ITコーディネータの資格取得にはケース研修に加え、経営とITの知識レベルを確認する試験に合格することが要件となるが、ITCアソシエイトは経営とITに関する最低限の知識をケース研修内で指導するため短期間で取得でき、資格取得・維持費用も安価なのでDX支援人材を増やす最適な資格制度だという。

支援の効率化と効果向上の両立も今後の検討事項だ。その具体策として地域金融機関や地域のITベンダーが連携してクラウド上にBPOプラットフォームを構築し、そこでSaaSサービスを提供して支援機関が支援先企業の財務会計や勤怠管理、人事給与などの間接業務を請け負うことなどが検討されている。

渡嘉敷一矢 氏

その狙いと効果について河﨑氏は「支援先企業の間接業務を銀行が受託することで支援先企業は本業に集中することが可能になります。また財務会計業務を受託することで、顧客の財務状況をリアルタイムに把握でき、状況に応じた経営指導や適切なタイミングでの与信提供など、銀行融資業務の変革にもつながります」と説明する。

そして渡嘉敷氏は「クラウドサービスはユーザーの利用状況が把握できますので、使っていない支援先企業に対して活用に向けたアドバイスを提案したり、積極的に活用している支援先企業にはデジタル化を次の段階に進める提案をしたりすることが可能です」と説明を続ける。

地域金融機関が取引先企業のDXを支援して成長を手助けする。しかし地域金融機関だけで取引先が抱える課題の全てをDXで支援できない。そこで地域のコンサルタントや地域のITベンダーと連携して、地域ぐるみで地域の企業を支えていく。その結果、支援先企業が成長して地域金融機関との取引が増え、コンサルタントとITベンダーとのビジネスも拡大していく。この「地域DXエコシステム」の構築が、地域経済の活性化と日本全体のDXの進展につながるというわけだ。

問題は根強く残る「紙文化」

データの断絶が生産性を低下

神谷知信 氏

日本の製造業を中心とした産業分野の企業を取り巻く環境は非常に厳しい。まず挙げられるのが人手不足の深刻化だ。少子高齢化が進む日本において雇用を増やすことは困難であり、年を重ねるごとに人手不足は深刻化していくことになる。人手不足を補うにはテクノロジーを活用するほか手段がないというのが実情だ。しかし日本の企業、とりわけ中小企業のDXへの取り組みは決して順調に進んでいない。

こうした状況について自動車、医療機器などの製造業や、航空宇宙・防衛など、さまざまな分野にグローバルで3D CADおよびPLMなどのソフトウェアを提供するPTCの日本法人、PTCジャパンの社長 執行役員 神谷知信氏は「現在は採用難が顕著になっており人手不足の深刻化によって、どの企業も(DXを)やらざるを得ないという認識になっています。特に人手を介する業務が多く残っている製造業においては、業務だけではなくワークフローを含めてデジタル化していかないと人手不足は解消できません」と指摘する。

今や全くITを活用していない企業はないだろう。では日本企業のデジタル化において、具体的にどこに問題があるのだろうか。それは根強く残る「紙文化」だ。神谷氏は「製造業では3D CADを使って製品を設計しているにもかかわらず、生産現場に設計データを渡す際に2Dの図面に描き直し、さらにプリンターで紙に出力して製品を生産しているケースが少なくありません」と説明する。さらに「製造業では製品を販売した後のメンテナンスも大切なビジネスとなります。販売した製品をメンテナンスする際に必要な部品を確認し、該当する部品を調達して対応するといった一連の業務に紙の書類が使われていたり、ExcelやPDFで管理されていたりしています」と続ける。

これらの問題点は紙の文書が使われていることだけではない。神谷氏は「先ほどの例では3D CADを導入して活用しているにもかかわらず、そこで作成した設計データが生産やメンテナンスといった連携する業務で活用されていないことが指摘できます。また部品をExcelやPDFで管理している場合も、そのデータが連携する業務で共有されていないことも問題です。つまりデータがワークフローで共有されていなければ、紙の文書を使うことと同様に業務の効率化や迅速化を図ることはできず、生産性も業務や顧客対応の品質も向上させることができません。業務のデジタル化を図るとともに、そこで生成されるデータを共有して活用するための仕組みも同時に導入する必要があります」と説明する。

製造業のDXに欠かせない

デジタルスレッドの実現

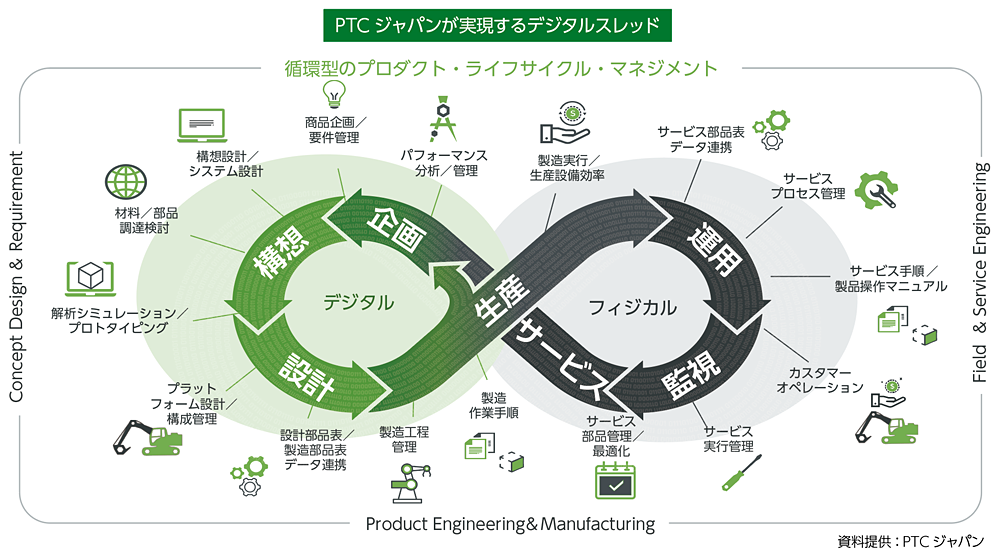

神谷氏のアドバイスは「デジタルスレッド」の実現を意味している。デジタルスレッドの「スレッド」は「糸」という意味で、データが1本のデジタルの糸で連携されている状態を意味する。製品の設計から製造、保守、廃棄までの各プロセスをシームレスにつなぎ、ライフサイクル全体にわたるデータを一貫して管理するという概念だ。データの一貫性により設計変更や製造プロセスといった情報がリアルタイムで共有され、ミスや手戻りを防いで生産性向上やコスト削減につながる。また製品の履歴を追跡できるようになりトレーサビリティが向上し、不具合の原因特定や品質の改善および管理が容易になる。さらに部品の供給状況をリアルタイムで把握でき、調達の最適化によるコスト削減も実現する。

このデジタルスレッドの実現こそが製造業のDXに欠かせない仕組みとなる。さらにデジタルスレッドの概念は製造業に限らず、あらゆる業種で有効な仕組みでもある。神谷氏は「先ほどの話の通り3D CADを導入して設計業務をデジタル化しても、そのデータが別の業務で利用できる環境が整備されていなければDXは進みません」と繰り返し指摘する。

PTCは1987年に世界で初めてパラメトリックフィーチャーベースの3D CADソフト「Creo(旧Pro/ENGINEER)」の提供を始めた老舗ベンダーだ。当時、3D CADソフトは自動車メーカーなどが自社開発したものを、外販で提供することが一般的だった。

PTCの3D CADソフトはグローバルで高く評価され、世界有数のメーカー各社に採用されている。日本も同様で、例えば日系大手自動車メーカーの数社が基幹CADソフトとしてPTCのCreo Parametric(旧Pro/ENGINEER)を導入している。

そしてPTCは3D CADソフトにとどまらず、デジタルスレッドを実現するために必要なPLM製品「Windchill」など、製造業におけるデータの作成から共有・管理・活用まで、ワークフロー全体のデジタル化を網羅するソリューションをトータルで提供している。神谷氏は「3D CADソフトのみを提供するベンダーやPLMソリューションのみを提供するベンダーは多く存在します。しかしデジタルスレッドを実現するために必要なソリューションをトータルで提供しているのはPTCだけです」とアピールする。

中小企業にも導入できる価格設定

まずは2D CADの3D化から提案

PLMソリューションと聞くと大企業向けの高価な製品という印象がある。しかしPTCのWindchillは中小企業にも適した製品であると神谷氏は強調する。神谷氏は「Windchillは1ユーザーから購入でき、ライセンス料も中小企業のお客さまが十分利用できる価格設定となっています。例えば3D CADソフトのCreoを10ユーザー、Windchillを5ユーザーといった小規模な導入にも対応しています」と説明する。

そして日本市場では、さらに3D CADソフトのCreoの販売に力を入れていくという。神谷氏は「海外では製造業の9割の企業が3D CADを使っている国もあります。しかし日本は2D CADを使っている製造業のお客さまが非常に多くいらっしゃいます。2D CADによる設計は工程が多く、手戻りも発生しやすく、製品の開発に非常に時間と労力がかかってしまいます。まずはCreoで設計を3D化し、設計の生産性と製品の付加価値の向上に取り組んでいただき、その次のステップでWindchillを導入してデジタルスレッドの実現を目指していただきたいと考えています」と説明する。

最後に神谷氏は「製造業を変革する最大の要素はAIなどの最先端かつオープンなテクノロジーをベースとするDXです。そして紙文化から脱却することが変革の第一歩となります。PTCは自社が持つ幅広い業界最先端のソフトウェアやノウハウでお客さまのDXを実現する頼もしいパートナーでありたいと考えています」とコメントする。

DXを推進できない要因を

Fit to Standardで解消

田原隆次 氏

業種・業態、規模を問わず日本の企業に共通する最大の課題は人手不足への対策だ。これからの将来にわたり、人口が減り続けていくことは誰もが認識している。何も対策を講じなければ現在の仕事を、現在よりも少ない人数でこなさなければならなくなり、事業が成り立たなくなってしまう恐れがある。

だからこそテクノロジーをうまく活用して業務を効率化し、社員の生産性を向上させなければならない。こうしたシステムを活用した効率化はこれまでも行われてきた。ではなぜ生産性向上につながっていないのか。

SAPジャパンのバイスプレジデント コーポレート ミッドマーケット事業統括本部 統括本部長 田原隆次氏は「現状の問題点はお客さま自身が最も理解、把握しています。しかしその問題に対する解決策について、他社がどのようにシステムを活用して改善に成功したのかという方法論を知ることは難しいのが実情です」と指摘する。

そして「日本の企業が直面している課題への取り組みに関する成功事例は世界中にたくさん存在します。SAPのERPソリューションにはあらゆる業種・業態における世界中の成功事例から得た方法論が経営管理手法および業務の雛形として組み込まれています」と説明する。

日本の製造業が持つ現場力は現在も世界に誇る強みと言える。一方でその現場改善に合わせてシステム、意思決定プロセスも複雑化している企業が多く、オペレーションや意思決定のスピードの低下、変化対応の遅れなどを招き、DXが進まない要因となっている。

田原氏は「現場力はこれからも日本の製造業の強みとなると考えています。その強みを生かしつつ、非競争領域においては個別最適なシステムを作り込むのではなく、すでに世の中で有効だと実証されている他社のプラクティスを活用し、システムのシンプル化と生産性向上を図るべきです」とアドバイスする。

売上総利益30%向上、営業利益率25%改善

マツモトプレシジョンの成功事例

田原氏の話を実践して成果を上げている国内企業は多い。その事例の一つとして福島県喜多方市に本社を置くマツモトプレシジョンでの取り組みを紹介する。同社は精密機械部品加工および自動車部品製造などを手がけ、事業規模は2023年度の売上高で約22億円だ。

同社の課題は主に「手書きの作業による労働生産性の低下」と「単品原価の把握」だった。前者については従来、工場で作業が完了するたびにオフィスに移動して検品票を手書きで作成して確認し、再び工場に戻って次の作業に取りかかっていた。この書類の作成に30分かかっていたという。

また単品原価は自社開発したシステムに、それぞれの現場で独自に解釈したデータを入力して把握していたため、データの精度が低く正しい原価が把握できていなかった。

こうした問題に対して現場では以前から疑問を抱いていたという。しかし疑問はあったが昔からこうやっていたから続けていた、疑問を感じてもどうやって改善すればいいのか分からなかった、ということで改善が後回しにされてきた。

そこで2017年に社長に就任した松本敏忠氏が先導してDXを敢行し、SAPのERPソリューションを導入した。その結果、企業全体の情報を一元管理できるようになり、情報の整合性とタイムリー性を実現した。検品は現場でタブレットを使って確認できるようになり、作業時間は30分から3分に大幅に短縮されるとともに、工場とオフィスの移動も不要となった。

また製品別の製造原価が把握できるようになり、それを生産計画と販売施策に連動させて製品の選択と集中を行った。製品の売れ行きをタイムリーに確認して、何を伸ばせばいいのか、何をやめればいいのかを判断ができるようになり、製品を従来の2万点から2,000点に絞り込んだ。その成果として売上総利益が30%向上し、営業利益率も25%ほど改善された。さらにその成果は社員の給与にも反映され、従業員の可処分所得を一律4%引き上げた。

松本氏によると「現場のムリ・ムダ・ムラを改善すれば良くなると思っていた」と振り返り、「SAPのERPソリューションの『世の知見(ベストプラクティス)』を採用することで、(自社とは)違う視点での生産性向上に出会った、それがDXでした」と話している。

現場力だけに頼るのではなく「世の知見」すなわちSAPのERPソリューションに組み込まれたベストプラクティスを雛形にFit to standardで利用することで、社内の知見だけでは難しかった仕事のやり方を変え、プロセス変更を伴うデジタル化を実現できたというわけだ。

SAPジャパンの主力顧客は中堅中小企業

パートナーエコシステムを強化していく

SAPのERPソリューションは大企業で多く導入されている印象がある。しかし事例で紹介したマツモトプレシジョンの売上高は約22億円だ。SAPジャパンでは数年前からテレビCMや新聞広告、タクシー広告で「GROW with SAP キャンペーン(オフィス編・倉庫編)」を展開している。この広告に登場する中堅中小企業の経営者の男性が「ウチの規模でSAP?」と言うシーンがある。このセリフの通り、SAPでは中堅中小企業の導入が増えているという。

田原氏は「国内市場の80%以上が中堅中小企業のお客さまです。年商で見ると売上高500億円以下のお客さまが50〜60%、売上高100億円以下のお客さまが30%を超えています」と説明する。

SAPジャパンでは中堅中小企業に対して「GROW with SAP」を主力とした提案・販売を推進している。GROW with SAPとは中堅中小企業向けのクラウドERPソリューションで、SAP S/4HANA Cloud Public Editionを中核としたパッケージ製品だ。

クラウドネイティブのERPソフトウェアの提供だけではなく、ユーザーが安全、確実に導入するところから、導入後の利活用で効果を得るところまでを支援するツールやサービスも提供される。

ERPに限らずデジタル化を推進して効果を引き出すためには伴走型の支援サービスが重要な役割を担う。そのためSAPジャパンではGROW with SAPの支援サービスを充実させるために「GROW with SAP パートナー認定」にも力を入れている。

田原氏は「国内のSMB市場には膨大な数のお客さまがいらっしゃいますので、この市場のビジネスを伸ばしていくにはパートナーさまとのエコシステムを質・量共に充実させる必要があります」と説明する。

GROW with SAPの認定コンサルタントは2023年度が500名だったのに対して、2024年度は2,500名と大幅に増えている。また日本におけるパートナー企業も2024年度は41社増加し、現在は500社を超えているという。

ERPビジネスのポイントについて「基幹システムの導入や刷新は数十年に一度のプロジェクトです。ERPは建物に見立てれば1階部分です。ERPを導入できればその上の階のビジネスの獲得も期待できます。ERPはツールではなく経営手法ですから、お客さまに伴走してソリューションを提供することで、息の長いビジネスが期待できるでしょう」と強調した。